花钱是为了变美,结果却把自己送进了噩梦。四川成都的彭女士原本只是想通过医美让脸更精致些,没想到不仅面部变形,连维权之路也让她无比崩溃。被民警强行戴上手铐、两次脱衣检查、被指控扰乱秩序……这一连串的遭遇,不仅让她深感屈辱,还让我们不得不反思:消费者的维权之路为什么会走到这种地步?

2023年,彭女士抱着对变美的期待,花费3.6万元在娇点医学美容医院做了一次微整形注射。9针下去,承诺的“立竿见影”效果没看到,反而换来了脸肿得变形、皮肤凹凸不平的后遗症。她去医院检查,医生直言问题出在注射手法和剂量上。

于是,彭女士开始了长达一个月的维权路。她多次与美容院交涉,希望对方赔偿损失,但美容院却只愿意退还部分款项,双方谈判不成。后来,她再次上门沟通,美容院直接报警,称她扰乱经营秩序。

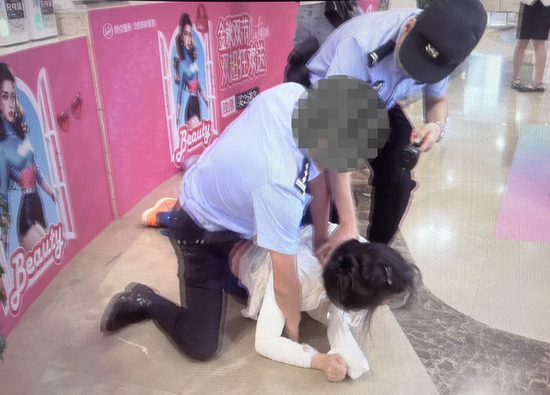

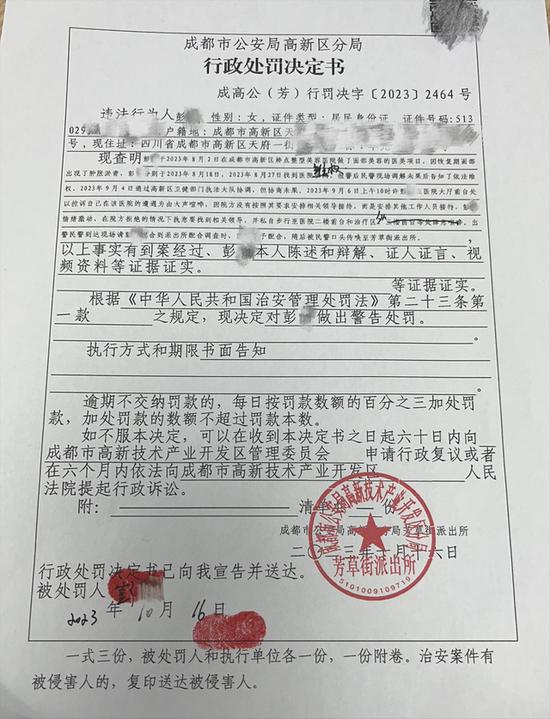

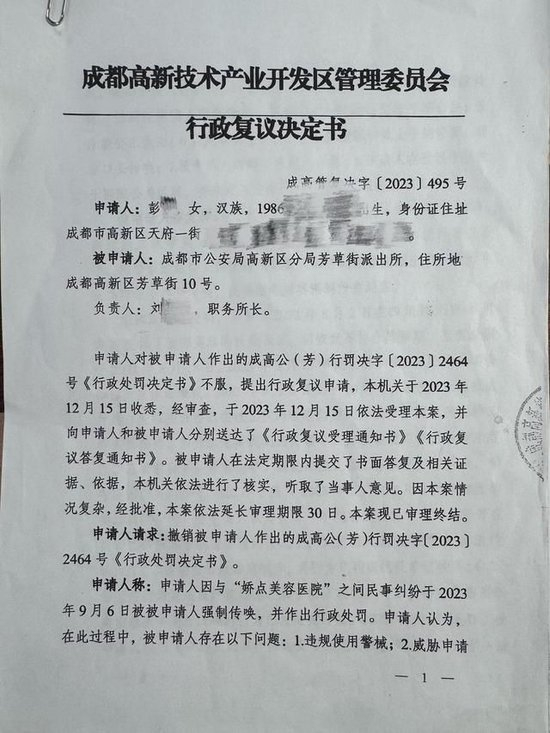

警察到场后,彭女士不仅被戴上手铐押往派出所,还经历了两次令人崩溃的“人身检查”。虽然行政处罚最终被撤销,她也赢得了民事赔偿官司,但这一系列的遭遇,让她心里难以释怀。

医美失败,消费者维权成无底深坑

追求美是每个人的权利,但医美行业的乱象却让这个过程充满风险。彭女士注射的9针,涉及到玻尿酸、肉毒素等多种药物。按照法律规定,这类操作属于医疗行为,必须由有资质的医生完成。当事人反映,美容院的医生并未详细告知药物成分和风险,只是一味强调效果“立竿见影”。结果,不合规范的注射手法导致了面部肿胀、变形等问题。

这类纠纷并不少见,但消费者的维权却往往困难重重。一方面,美容院往往态度敷衍,甚至会通过拖延、打太极等方式消耗消费者的精力。另一方面,消费者想通过法律手段维权,面临的时间成本和专业门槛也非常高。彭女士的经历,正是医美行业乱象与消费者无力感的缩影。

报警处理,警民冲突背后的执法争议

美容院报警称彭女士“扰乱秩序”,警察到场后,要求彭女士前往派出所配合调查。她不愿意离开,表示只是希望见到负责人解决问题。警察在交涉无果后,直接采取了强制措施,将彭女士戴上手铐带走。

这里的问题在于,民警的执法是否合理?根据法学专家的分析,所谓的“扰乱秩序”,必须有明确的证据证明当事人的行为对公共场所或单位的正常运行造成了实质性影响。而彭女士并未有过激行为,只是要求与美容院负责人沟通,这样的举动显然不足以构成违法。

警察的强制执法,是否存在滥用职权的问题?从后续的行政复议结果来看,警方对彭女士的处罚被撤销,说明执法过程中确实存在争议。更让人难以接受的是,彭女士在派出所里还被脱衣检查,这种对待犯罪嫌疑人的程序,是否应该适用于一个正常维权的消费者?

程序正当性,执法边界谁来守住?

彭女士的遭遇,让我们不得不关注一个问题:执法程序的正当性。根据法律规定,警察对违法嫌疑人可以采取传唤、检查等措施。但民警的权力边界在哪里?如何避免滥用?

在本案中,彭女士两次经历了“人身检查”,而警方的解释是“进入办案区的人员必须接受安全检查”。这样的说法看似合规,但专家指出,对一名普通消费者采取如此强制的手段,显然缺乏必要性和比例原则。更何况,彭女士并未实施违法行为,警方的执法行为是否构成了对公民权益的侵害?这是一道必须厘清的法律难题。

法律救济,消费者的胜利与执法的反思

值得庆幸的是,彭女士并未选择妥协。她先是申请行政复议,成功撤销了警方的处罚决定;随后她又将美容院告上法庭,最终法院判决美容院退还医疗费用并支付三倍赔偿。可以说,她在法律框架内捍卫了自己的权益。

但这样的“胜利”并不轻松。回想她的整个维权过程,从美容院的推诿到警方的强制执法,再到冗长的法律程序,这一路的代价不仅是时间和金钱,更是精神上的痛苦。

这也让我们反思:在社会中,普通消费者面对强势机构时,该如何更高效地保护自己的权益?无论是医美行业的监管漏洞,还是执法程序中的问题,都值得我们去探讨和改进。

彭女士的经历,是一次权利与权力之间的碰撞。她用自己的坚持,告诉了我们“依法维权”的重要性。但也让我们看到了,面对强势机构和执法权力,普通人有多么弱势。消费者的权益保障,不应该只靠个人的勇气和执着,而更需要制度的完善和执法的规范。

有人说,这件事的核心,不仅是美容院的不作为,更是执法程序的失当。如果连正常维权的消费者都要被戴上手铐、脱衣检查,那公众的安全感又从何谈起?