自2023年4月7日创业板成功过会后,24个月零7天的时间过去了,4月14日,同宇新材料(广东)股份有限公司(下称:同宇新材)终于获准了提交注册,而如果从2022年6月28日递表算起,已经过去了33个月零17天的时间,同宇新材IPO终于迎来了胜利的曙光。

慧炬财经梳理发现,据深交所官网显示,早于同宇新材递表均已过会未中止还在等待提交注册的企业共有博华科技、容汇锂业、佳源科技、广东建科等四家企业,另外还有八家过会企业处于财报更新中止状态,创业板的堰塞湖基本疏通完毕在即。

虽然早于上述四家企业获准了提交注册,但与同日递表的长联科技和六九一二相比,同宇新材无疑是起了个大早赶了个晚集。

长联科技和六九一二分别早在2024年5月11日和7月23日就顺利拿到了批文,并且分别于当年的9月30日和10月24日成功上市,尤其是长联科技上市当日以1703.98%的涨幅绝对优势领跑涨幅榜,六九一二也不落于人后开盘涨幅也是达到了800%。

而同宇新材能在仅剩的十余家创业板过会企业中脱颖而出获准提交注册,与其持续四年扣非净利润维持在一亿元出头密切相关,但值得注意的是在最近两年的2024年和2023年扣非净利润出现了12.06%和14.16%的下滑,作为首重成长性的创业板来说,同宇新材的成长性表现堪忧,扣非净利润下滑之势尚未完全扭转,一旦成功上市又能否获得市场的认可,这可能将是同宇新材在拿批文过程中要面对的最大难题。

公开信息显示,同宇新材成立于2015年12月23日,主营业务为电子树脂的研发、生产和销售。

2023年4月7日,在经历了深交所的前期两轮问询和一轮审核中心意见落实函后于2023年第18次审议会议上成功通过审核。

但同宇新材在过会后却陷入了漫长的等待期,其迟迟不能提交注册,一方面固然与IPO强监管有关,但2023年业绩的下滑,严重阻碍了同宇新材IPO的上市进程。

在上会前的审核中心意见落实函中,同宇新材就预计2023年1-6月营收同比减少34.08%至28.14%,预计净利润同比减少29.57%至20.82%,但其坚称2023年不存在业绩继续大幅下滑的风险。

而2023年全年业绩显示,同宇新材业绩颓势并未得以扭转,当年实现营收8.86亿元同比下滑了25.70%,实现扣非净利润1.60亿元,同比下滑了14.16%,这自然使得监管层审核更加审慎,在没有数据证明具有成长性和业绩持续性的前提下,难以获准监管层放行自然在合理之中。

随着2024年业绩的出炉,其营收和扣非净利润分别落定在9.52亿元和1.40亿元,虽然营收保持了7.47%的增长,但依然难以企及2022年11.93亿元的高光时刻,这也使得其2022年至2024年营收复合增长率出现了10.64%的负增长,扣非净利润复合增长率也出现了13.12%的负增长。

一个可以用来参考比较的典型例子是,在2025年3月14日提交注册同样也是创业板企业的云汉芯城,迄今为止已经过去了32天依然未拿到批文,在当下拿文速度最快已经缩减至一两天的背景下,此举就明显不正常。

究其原因,云汉芯城在2022年至2024年的三年间营收和扣非净利润复合增长率双双出现了负增长分别为-22.88%和-17.76%,难言具有成长性,后续收入增长是否具有可持续性,监管层难免存有犹疑,这或是其迟迟未获放行的原因。

而与云汉芯城一样,同宇新材2022年至2024年营收和扣非净利润复合增长率也均是呈现了负增长,虽然下滑幅度不如云汉芯城,但要知道在2020年至2022年间,其营业收入复合增长率可是高达77.61%,但在随后的2021年至2023年间营收复合增长率就出现了3.26%的负增长,及至扩大至2022年至2024年三年间的-10.64%。

在招股书注册稿中,同宇新材还向证监会提交了一份2025年1-3月的业绩预测报告。

同宇新材预计实现营收2.76亿元,同比增长25.60%,预计实现扣非净利润3304.52万元,同比下降了1.00%。按其预估,今年一季度,同宇新材营收保持了大幅增长,但扣非净利润依然徘徊在重回增长轨道边缘,这也为同宇新材拿到批文增加了不确定性。

这是否意味着业绩下滑就拿不到批文,事实也并非绝对如此。

虽然在今年4月2日成功上市的创业板企业首航新能此前也是在2023年和2024年持续两年扣非净利润出现了大幅下滑,分别下滑了63.61%和22.99%的情况下拿到了批文,但要知道其扣非净利润持续四年维持在了2亿元以上,2022年更是高达8.42亿元,完全不具有可比性。

而当前深交所创业板的审核逻辑除了拟IPO企业信息披露合规、公司治理体系完备外,更在意的是企业是否拥有真实业绩成长能力、是否能在市场中持续扩张,毕竟创业板的首重属性就是成长性。

对同宇新材而言,盈利能力持续下滑,营收复合增长率从此前的77.61%的高增长到最近三年10.64%的负增长成长性明显不足,再加上作为创业板第二属性的创新性又偏弱,研发投入持续低于同行等多个因素叠加,使得其注册推进在外界明显不看好的同时,能否获得证监会实质性支持就充满了不确定。

营收复合增长率持续负增长

难言具有高成长性特性

此番,同宇新材虽然获准了提交注册,但外界对其最主要的质疑还是集中在业绩成长性和创新性上,毕竟这直接关系到其是否符合创业板'三创四新'的板块定位。

外界对其首当其冲的质疑是,是否具有高成长性,毕竟这是是否满足创业板定位的首要条件。

回溯来看,同宇新材正式开启IPO进程可以追溯至2021年12月21日,彼时同宇新材与兴业证券签署了上市辅导协议,当年12月24日,又在广东证监局进行了辅导备案登记。

而同宇新材之所以有勇气闯关以业绩成长性著称的创业板,2021年业绩大幅飙升可是给足了其底气。

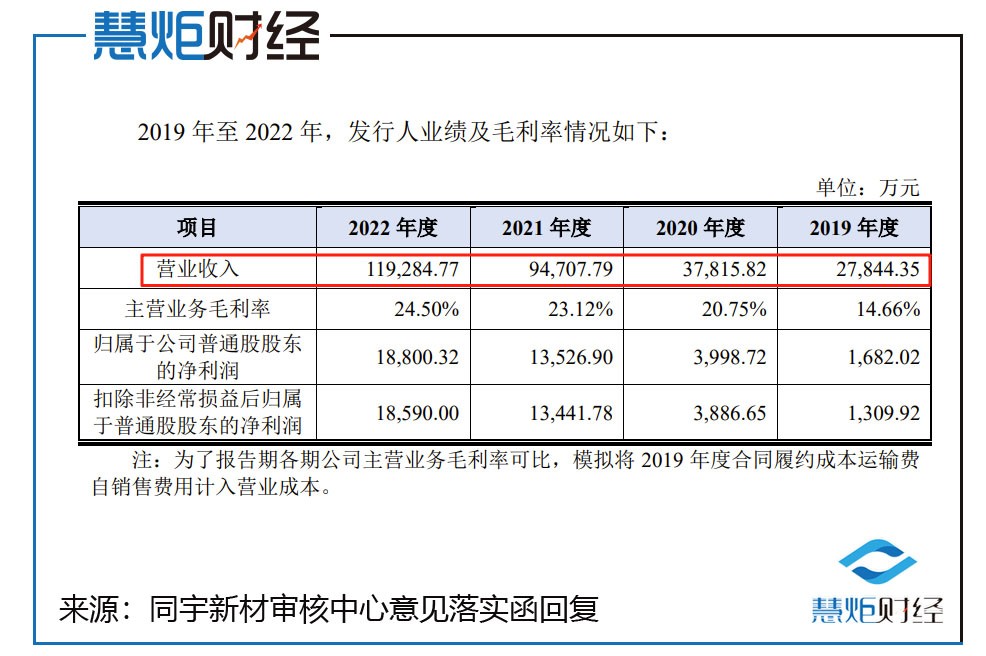

数据显示,2021年,同宇新材营收扣非净利润分别实现了150.44%和245.84%的暴增,营收在突破了9亿元达到9.47亿元的同时,扣非净利润首次突破一亿元达到了1.34亿元。

这也使得其2019年至2021年间营收复合增长率高达84.43%,同期间扣非净利润复合增长率更是高达220.34%,要知道其2019年扣非净利润仅为1309.92万元。

当时间进入2022年,同宇新材营收扣非净利润分别保持了25.95%和38.30%的增长分别达到11.93亿元和1.86亿元。

众所周知,营业收入复合增长率是创业板判断一个企业是否具有成长性的重要标准,如果最近报告期三年内复合增长率达到25%以上便是高成长型企业。

而同宇新材,四个报告期内,三年营业收入复合增长率从2019年至2021年间的84.43%,下滑至2020年至2022年间的77.61%,再直线下降至2021年至2023年间的-3.26%变成了负增长,及至跌至2022年至2024年三年间-10.64%,最近两个报告期不仅远远不及25%,更是持续出现了负增长,并且跌幅还在扩大。

营收复合增长率变动如此之大,同宇新材显然不具有高成长特性。

事实上,深交所此前对同宇新材的两轮问询和一轮落实审核中心意见,乃至上会现场,连续四次对其业绩下滑风险进行了追问。

在首轮问询中,深交所要求说明是否存在未来收入、净利润等业绩下滑风险,对持续经营能力是否构成重大不利影响,到了二轮问询中,还在追问未来是否存在业绩大幅下滑风险。

经过两轮对业务下滑风险的拷问后,到了最后的落实审核中心意见函中,监管层总计给出的四大问题中,第一问依然还是有关其业务下滑风险的质疑。

及至在上会现场,深交所的最后一问还是关于业绩问题,这一次监管层的关注点聚焦于经营环境是否发生重大不利变化。

成长性的质疑叠加盈利能力未出现显著改善,这对于以创业板为上市目的地的同宇新材IPO而言,能否最终通过证监会注册,变数不小。

2024年主要客户业绩均回暖

助推其终入注册关

客观来讲,此次同宇新材能获准提交注册,与其主要客户南亚新材、华正新材、生益科技的经营业绩2024年均出现了增长密切相关。

招股书显示,南亚新材自2020年起就位居同宇新材第一大客户之位,2020年至2024年分别为其贡献了1.49亿元、3.13亿元、3.55亿元、2.26亿元、1.91亿元的营收,占比分别为39.33%、33.07%、29.73%、25.46%、20.02%。

引人关注的是,南亚新材自2022年营收贡献达到历史峰值3.55亿元后,随后一路走低,2023年和2024年分别同比下滑了36.38%和15.48%,2024年营收贡献1.91亿元较之2022年的3.55亿更是下滑了46.23%。

这一切源于南亚新材自身业绩的持续下滑,在2022年和2023年,南亚新材营收分别下滑了10.19%和21.05%,扣非净利润也分别下滑了106.19%和579.77%,2023年扣非净利润亏损扩大至1.51亿元,要知道其2021年扣非净利润可是高达3.58亿元。

作为报告期内第一大客户的南亚新材业绩持续下滑,同宇新材自然也是难以独善其身,2023年营收扣非净利润双双下降就在情理之中。

所幸的是,南亚新材2024年度业绩快报显示,其当期实现营收33.62亿元,同比增长了12.70%,实现扣非净利润2968.75万元,成功扭亏为盈,这对同宇新材而言或许是个好消息。

作为同宇新材第二大客户的华正新材,在2024年业绩也出现了显著改善,当期实现营收38.65亿元较之2023年增速的2.31%实现了14.97%的明显增长,扣非净利润亏损缩窄至-1.19亿元。

第三大客户建滔集团的局面大体类似,2024年营收扣非净利润分别增长了8.46%和39.88%,彻底扭转了2023年和2022年业绩双双下滑的糟糕情况。

再来看第四大客户生益科技,2024年营收扣非净利润分别增长了22.92%和53.42%,一举扭转了2023年分别下滑了7.93%和23.57%,2022年分别下滑了11.15%和43.50%的不利局面。

慧炬财经梳理发现,南亚新材、华正新材、建滔集团、生益科技这四大客户,2021年至2024年间,总计为同宇新材分别贡献了66.3%、71.33%、68.13%、60.1%的营收,这四大客户的业绩变化对同宇新材而言可谓牵一发动全身。

显然,上述四大客户2024年业绩的全面回暖,为同宇新材此番提交注册加分不少,毕竟主要客户稳定可以为其后续业绩增长提供坚实基础,透过于此监管层也可以很好判断其业绩是否可以持续增长以及盈利能力是否可持续。

而为了有效维护客户关系保持业绩稳定,在主要客户2022年业绩大幅下滑的情况下,同宇新材在主要产品单价上作出了大幅让步持续下降了三年,继2022年主营产品平均单价同比下降了11.25%后,2023年主营产品的平均单价更是同比下降了29.62%,到了2024年虽然依然在下降,不过降幅收窄至-8.53%。

在持续下调单价的措施下,除了高溴环氧树脂产品外,MDI改性环氧树脂等四大产品销量2024年均出现了大幅增长,BPA型酚醛环氧树脂增长最高达到46.51%,MDI改性环氧树脂最低也是保持了4.77%的增长。

显然,同宇新材为了留住大客户,选择了以价换量,不过同宇新材坚称对下游客户的议价能力相对较强,但不容否认的是随着市场竞争越发激烈,如果单价持续下调,同宇新材未来盈利空间恐将面临进一步压缩,业绩或存在继续下滑的可能性。

同宇新材也承认的是,2022年以来,下游客户业绩下滑对电子树脂市场行情以及公司经营产生了一定压力,为加强公司产品竞争力下调了部分产品的销售价格。未来若原材料价格继续下滑、公司采取低价策略扩大市场份额以及市场竞争加剧等因素的影响,产品销售价格存在继续下降的风险,进而对经营业绩造成不利影响。

研发费用率持续六年低于同行

长期不足3% 创新性存疑

除了扣非净利润持续下滑外,同宇新材创新性存疑,也是此番提交注册外界另外的一大质疑之处。

同宇新材在招股书注册稿中称其具有较强的研发实力,并罗列了荣获2018年第七届中国创新创业大赛新材料行业总决赛成长组全国第七名、2019年第八届中国创新创业大赛肇庆赛区一等奖、2019年"众创杯"创新创业大赛广东省铜奖、2019年"创客广东"肇庆市中小企业创新创业大赛企业组一等奖等一系列奖项。

如果仅单看上述奖项,同宇新材的技术创新性也还不错,但同宇新材与其认同的可比同行公司相比,研发投入比却是持续低于同行均值。

招股书显示,在2019年至2024年的六年中,同宇新材研发费用率分别为2.34%、2.06%、1.34%、1.25%、2.17%、2.27%,其中2021年和2022年两年持续仅为1%出头。

反观在上述期间内,同宇新材同行业可比公司的平均研发费用率分别达到了3.94%、4.09%、3.51%、4.15%、4.06%、5.43%,除了2021年和2022年垫底同行外,基本位于第二低的位置。

研发费用远低于同行平均,同宇新材归因为主营业务突出,产品应用领域和主要客户较为集中,研发成果转化率较高,同时产能紧张不具备大规模中试条件所致。

如此低的研发费用率,就引人质疑其是否具有竞争力。

在前期的问询中,深交所对于其是否具有创新性,是否符合创业板定位进行了两次追问,在审核中心意见落实函中,深交所将追问重点放在了低研发投入与产品结构及具备技术先进性的匹配性上,而到了上会现场,上市委还在诘问是否具备较强的创新能力。

另外,2021年和2022年突然猛增的研发费用,也引起了监管层关于研发费用是否真实、准确的质疑。

慧炬财经注意到,2019年至2021年,同宇新材研发费用分别为650.55万元、778.46万元、1267.69万元,三年间复合增长率高达39.59%,2022年至2024年研发费用分别为1493.12万元、1925.15万元、2160.27万元,三年间复合增长率达到了20.28%。

这中间值得关注的是,2021年研发费用增幅高达62.85%,同时2022年研发人员薪酬为940.77万元比2021年的599.23万元增加341.54万元,同比增幅高达57%,2021年的这一增幅数据仅为33.88%。

而截至2022年12月31日,同宇新材共有研发及技术人员31名,2021年为23名,仅增加了8名人员,但薪酬却增长了341.54万元,这就令人不解。

这自然引起了深交所的质疑,在上会现场,深交所就要求说明2022年研发人员薪酬增长的原因及合理性,同时对研发费用是否真实、准确提出了质疑。

在上会现场,同宇新材是如何解释的,我们不得而知, 但也改变不了其研发费用率持续六年低于同行平均值,且长期不足3%的客观现实,虽然号称打破了外资台资在高性能电子树脂领域的垄断,而研发费用率却远低于同行均值,其创新性恐怕很难得到外界广泛认同。

实控人好友赠千万出资款谜团待解

遭疑是否存在股份代持或利益安排

除此之外,在前期的几轮问询中,深交所都在提及一个名叫纪仲林的关键股东,而其大手笔无偿现金赠与实际控制人等股东出资款的情形,就引发了监管层关于是否存在股份代持或其他利益安排的质疑。

招股书注册稿显示,纪仲林发行前持有公司360.00万股,持股比例为12%,仅次于实控人张驰、苏世国持股比例的39.9910%和26.1323%,位列第三大股东之列,值得注意的是苏世国为张驰在四川大学的同门师弟。

实际上,纪仲林在同宇新材创立过程中起到了至关重要的作用,而其本人也是投资方面的不俗人物,曾投资了韦尔股份、高斯贝尔、国瑞科技等多家上市公司,获得了丰厚的投资回报。

招股书披露,同宇新材前身同宇有限2015年设立时,注册资本为3000万元,其中纪仲林认缴出资360万元,占注册资本的12%;张驰与苏世国、邓凯华、章星、席奎东配偶共同设立持股平台乾润泰并以持股平台认缴出资2640万元,占注册资本的88%。而张驰及苏世国共同以个人资金出资仅1400万元;剩余出资部分1240万元由纪仲林以现金方式以赠与的形式代张驰、苏世国、席奎东、章星、邓凯华出资。这意味着,纪仲林直接或间接向同宇有限出资了1600万元,占比超过53.33%。

令人不解的是,纪仲林作为公司创立时最大出资人,为何让出了实际控制人的位置?回复函显示,纪仲林和公司实际控制人张驰为四川大学的校友以及多年的朋友,长期以来一直保持较为友好密切的交往。

慧炬财经梳理发现,纪仲林,1965年12月出生,今年60岁;张驰,1981年4月出生,今年44岁,二者相差16岁,可谓是忘年交。

不仅如此,纪仲林在同宇新材的实际业务中承担的角色并不仅仅限于第三大股东,2015年12月,纪仲林还作为设立中的同宇有限的代表人以34,422,598.08元拍得被执行人同步化工的土地房产等财产;2015年12月至2016年1月间,张驰及苏世国通过各自配偶向纪仲林合计支付1,400万元以用作拍卖款支付,剩余20,422,598.08元由纪仲林完成支付,同宇有限各股东一致认可拍卖款中的3,000万元视为股东对同宇新材的出资,剩余拍卖资金为纪仲林对同宇有限借款。

慧炬财经注意到,纪仲林与同宇新材于2016年1月签署了《借款协议》,约定借款期限为2年,但未约定借款利息及更详细的还款安排,同宇有限于2017年11月向纪仲林偿还完毕上述借款。

在大手笔赠与1240万元后,又慷慨借给公司442.26万元,那么在商言商,纪仲林作为个人财务投资人所图为何,一句作为实控人校友和多年朋友认可创始人团队丰富的行业经验及先进的技术能力的解释恐怕不足以打消外界质疑。

引人高度关注的是,2022年10月,也就是首轮审核问询函发出后,纪仲林补充承诺将其持有的公司股份锁定期延长至公司股票上市后3年,也就是说其与实际控制人执行了同样标准。

反观公司早期创始人邓凯华、章星承诺的锁定期都是"自股票上市之日起12个月,这又是为什么呢?

上述种种情形,就遭深交所质疑是否存在委托持股或其他利益安排,是否存在规避实际控制人认定或承诺履行的情形。

而在上会前的审核中心意见落实函中,深交所的最后一问便是对实际控制人支配的股东所持有的股份权属是否清晰且无争议的追问。

而一旦成功上市,按照纪仲林发行后持有同宇新材360万股计算,其手里股票账面价值高达4.68亿元,虽然较10年前投入的1600万元增长了28倍,但较之实控人张驰和苏世国持股价值的25.79亿元仍是逊色了不少,纪仲林对于身兼校友的两名实控人的帮助可见一斑,正如深交所在首轮问询中追问的那样-——纪仲林以现金向张驰、苏世国、席奎东、章星、邓凯华赠与出资的合理性,这仍将是个待解难题。

过会后苦熬了738天终获提交注册,成长性和创新性底色明显不足,实控人好友大手笔馈赠千万出资额又仅屈居第三大股东谜团待解的同宇新材能否顺利拿到批文,慧炬财经将持续关注。