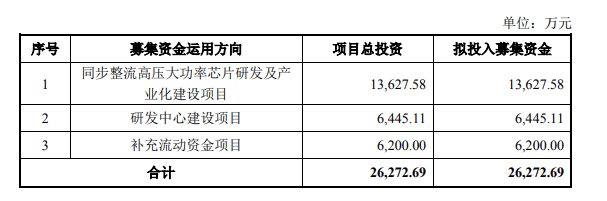

上交所科创板公告显示,主要从事电源管理类模拟集成电路研发、设计和销售的上海芯龙半导体技术股份有限公司(以下简称:芯龙技术)将于1月27日上会。芯龙技术产品应用覆盖车载电子装置、工业控制、通讯设备等工业级领域以及消费电子和家用电器等领域。此次科创板公开发行拟募集资金2.6亿元,用于同步整流高压大功率芯片研发及产业化建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金6200万元。

(来源:芯龙技术招股书)

产品单价远高于同行业

从招股书披露显示,芯龙技术是一个蛮有意思的企业。芯龙技术采用Fabless经营模式,是指"没有制造业务、只专注于设计"的集成电路设计的一种运作模式,也用来指代未拥有芯片制造工厂的IC设计公司,经常被简称为"无晶圆厂"。

在销售方面芯龙技术也是采用经销模式,报告期内芯龙技术经销收入占营业收入的比重分别为 99.42%、99.75%及 99.69%。而且芯龙技术在几乎全经销商模式下保持着高于行业平均水平的毛利率,报告期内公司综合毛利率分别为 43.42%、42.18%和 49.36%。

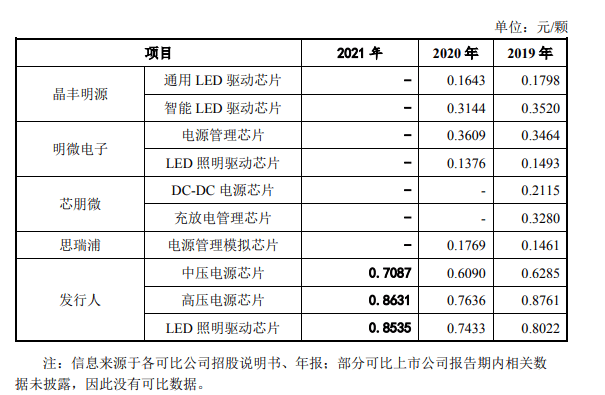

同时,芯龙技术产品单价也是高于可比同行,其LED照明管理芯片2020年单价为0.7433元/颗,而国内LED照明管理芯片龙头晶丰明源通用LED驱动芯片2020年单价为0.1643元/颗,智能LED驱动芯片单价为0.3144元/颗。可以看出,芯龙技术LED照明管理芯片价格大幅高于晶丰明源。

电源管理芯片方面,芯龙技术中压电源芯片、高压电源芯片2020年单价分别为0.6090元/颗、0.7636元/颗,而思瑞浦电源管理芯片2020年单价为0.1769元/颗,明微电子电源管理芯片2020年单价为0.3609元/颗。

(来源:芯龙技术招股书)

那么芯龙技术为何能在经销模式下保持如此高的单价呢?

研发人员年均1.5项专利?或涉嫌专利突击

另外招股书在有关专利方面的披露信息也蛮有意思。招股书显示,芯龙技术在中国境内已取得专利 68 项,其中发明专利 65 项,自主研发的发明专利 58 项,实用新型专利 3 项。而在2020年前芯龙技术仅有12项专利其中七项为受让获得,5项自主研发的专利时间跨度长达7年,自2017年8月至2020年10月中间更是有着长达三年的专利研发真空期。而2020年10月以后芯龙技术的专利却如雨后春笋一般,截止2021年8月,也就是不到一年的时间自主研发专利数量新增了56项。

(来源:芯龙技术招股书)

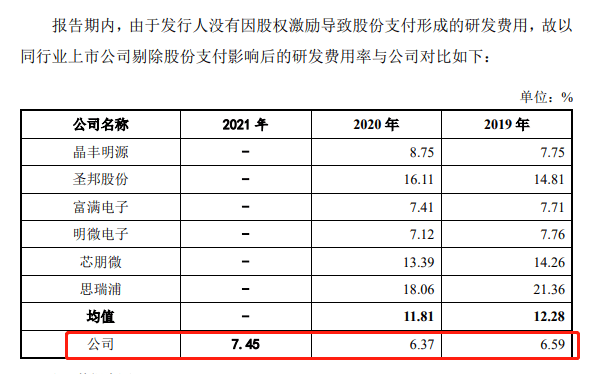

这有多夸张呢,要知道芯龙技术员工人数不过53人,研发人员不过35人,即不到一年的时间人均1.5件专利。而反观芯龙技术研发投入又是远低于同行业上市公司研发费用的平均水平。2019-2021年度,公司研发费用分别为 785.38 万元、1,034.57 万元和 1,589.32 万,其中计入研发费用的金额分别为 733.53 万元、1,006.25 万元和 1,559.45 万元,研发投入占营业收入的比例分别为 7.05%、6.55%和 7.60%。

研发占比处于行业末游多年的芯龙技术,在IPO前煞费苦心的突击的这些专利是否经得起市场的考验呢?毕竟近年来在IPO期间遭遇专利诉讼的企业屡见不鲜,究其本质还“突击”获得专利授权,其稳定性还是未知数,并不排除最后依然可以被全部无效掉的可能。同时这些目的性极强,单纯为了上市而拼凑的专利,又是否符合科创板的真科创属性?而对于市场普通投资者也存在极强的误导性,若是这些含金量极其有限的专利无法支持未来上市后的股价,投资者的损失谁来承担

先分红再募流?

小V注意到,芯龙技术此次募投项目拟募集6200万元补充流动资金,但是在IPO前夕芯龙技术曾大举分红。据招股书披露,2018年12月,芯龙技术进行现金分红2500万元,而其当年的净利润仅为2802.36万元,分红金额接近当期净利润的九成。此后在2020年10月份,芯龙技术再次分红金额为6000万元,而2020年的净利润仅为4316.77万元。

而李瑞平、杜岩、常晓辉三个人直接持有芯龙技术93.11%,这就意味着其8500万元现金分红大部分都落入了实控人的囊中。上述实控人直接拿走了7914万元。

实际上在同步整流高压大功率芯片研发及产业化建设项目中仍有1,132.33流动资金 ,加上单独募集的6200万元流动资金,此次IPO芯龙技术在分红8500万元后却又募资“补血”7332万元,这种圈钱的吃相是否太难看?

(来源:芯龙技术招股书)

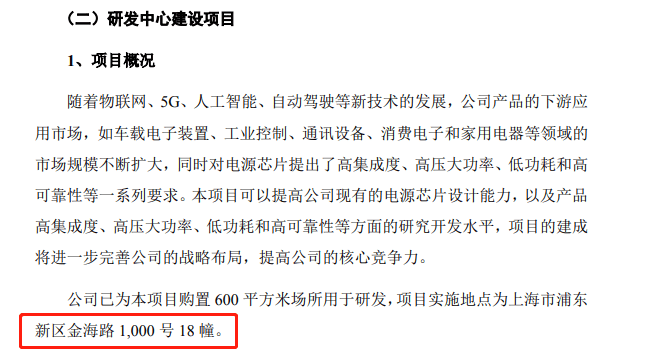

此外,据招股书披露。募投的同步整流高压大功率芯片研发及产业化建设项目和研发中心建设项目实施地点均为上海市浦东新区金海路 1,000 号 18 幢。招股书中多次提及2021 年末,公司以 9,180 万元的总价购置了研发、办公以及本次公开发行募集资金投资项目所需使用的房产。

(来源:芯龙技术招股书)

但是在上述两项目中却都出现场地购置费用合计4320万元,这有必要吗?竟然上市前已经购买的房产,怎么后期还需要用投资者的钱来买单?这吃相也是没谁了。